【特集:宇賀那健一監督 VOL.2】『渇いた鉢』宇賀那健一監督×安部一希さん(主演・プロデューサー)インタビュー―殺人事件の“被害者遺族”を描く問題作に込めた思い

- 2022年12月07日更新

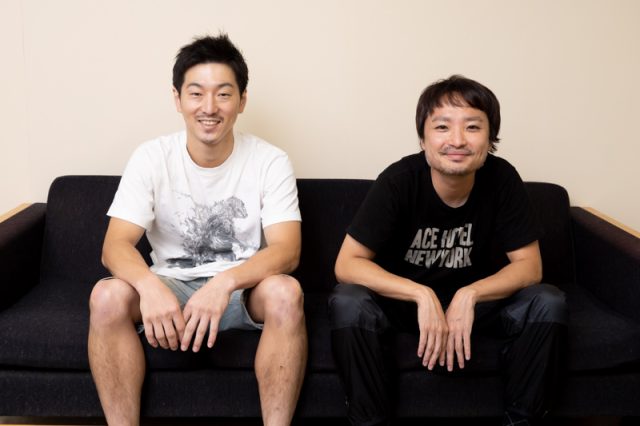

宇賀那健一監督特集の第二弾は、2022年12月10日(土)より池袋シネマ・ロサほかで全国順次公開される長編最新作『渇いた鉢』について、主演兼プロデューサーを務めた安部一希さんと宇賀那監督の対談インタビューをお送りする。

宇賀那健一監督特集の第二弾は、2022年12月10日(土)より池袋シネマ・ロサほかで全国順次公開される長編最新作『渇いた鉢』について、主演兼プロデューサーを務めた安部一希さんと宇賀那監督の対談インタビューをお送りする。

ある日突然、最愛の家族を奪われ、殺人事件の“被害者遺族”となった主人公・松村大地(安部一希)。彼の出口のない喪失感と絶望、世間の身勝手な好奇心に晒され狂おしくも空虚な日々を生きる姿をただひたすら描き切った本作は、いかにして生まれたのか――。英国アカデミー賞公認映画祭「Romford Film Festival」で、最優秀監督賞・最優秀主演男優賞・最優秀脚本賞・最優秀撮影賞の4部門にノミネートされ観客賞にも輝いた、この冬一番の問題作の舞台裏に迫った。

(取材・富田旻 インタビュー撮影:ハルプードル)

“愛” を描くために選んだ、喪失の物語

安部一希さん(以下、安部):そうですね。僕から宇賀那さんに「一緒に映画を作りませんか」とお話ししたことから始まりました。ただ、僕としては役者としてステップアップするために大きな役に挑戦してみたいというのが本意で、最初から具体的な企画を提案したとかではないんです。

宇賀那健一監督(以下、宇賀那監督):僕のワークショップに安部くんが参加してくれて、それきっかけで『魔法少年☆ワイルドバージン』(2019)に出演してもらって、その公開前くらいだったよね、安部くんからそう言われたのは。

― 「一緒にやりませんか」と声をかけられて、そんなにフットワーク軽く「やろうか」ってなるものですか?

安部:そこが変態なんですよ、宇賀那さんは(笑)。

宇賀那監督:ははは(笑)。企画がどう育つかはわからなかったですけど、「まぁ、やってみようか」という感じで始まりました。

― とても重いテーマに挑戦されましたが、どういう経緯でこの作品を撮ることになったのでしょうか。

宇賀那監督:最初はラブコメかすごく重たい喪失の物語か、どっちかをやりたいみたいな話になったんだよね。

宇賀那監督: “愛の物語”をやりたいという思いはずっとあったんですよ。ラブコメもその一つだし、『異物』も異形への愛かもしれないし、喪失によって気づく愛もある。いろんなパターンがあるけど、そのどれかを突き詰めてみたいと思ったんです。

安部:僕的にラブコメは少し違うかなと思ったので、どんな物語になるのかもわからない状態で重いテーマのほうを選んで、そこから脚本を考え始めたという感じですね。

― なるほど。それで “喪失によって愛を描く”ほうを選ばれたと。

宇賀那監督:愛情の対象が大きいほど喪失感も強く伝えられると思って、娘と妻を失った男という設定で動き出しました。もちろん安部くん始動の企画なので、彼の演技が活きる方向で企画の輪郭を練りました。僕自身の挑戦としては、初めて脚本を人に任せたんです。過去作でも共同脚本だったことはあるし、今回も口は出しましたけど、自分ではあえて一行も書きませんでした。

必要に駆られて主役兼プロデューサーに

― 安部さんが演じるだけでなく制作にも関られた理由はなんですか?

安部:実は、自分の意思ではなく必要に駆られてプロデューサーもやることになったんです。もちろん初めての経験ですし、宇賀那さんのアドバイスを受けながらやれる部分をやらせていただいたというか。敏腕プロデューサーにやってもらえたらよかったのですが(苦笑)。

宇賀那監督:大きい予算で動かす企画ではなかったので、企画者がプロデューサーとして舵を取る必要があったんです。彼の声で始まって、彼が主演でありプロデューサーとして船の先頭に立っているよ、僕もその舵を一緒に取るよ、というスタンスにいてもらいたかったんです。

― 実際に主演兼プロデューサーとして作品に携わられて、いかがでしたか。

― 実際に主演兼プロデューサーとして作品に携わられて、いかがでしたか。

安部:大変でしたけど、すごく勉強になりました。役者として関わる部分はほとんど表面的な部分なので、実際に現場でスタッフ側として動くことで「実はこれが大変なんだ」という驚きがたくさんありました。大変過ぎてお勧めはできないですけど、裏側を勉強する意味で役者も一度はやった方がいいかもしれません。

― 一番驚かれたことは何でしたか?

安部:一番はすべてにお金がかかることですね。

― 切実ですよね。そんな中で、自主配給で作品を生み出し続けていらっしゃるのも、常に新しいジャンルや表現に挑まれるのも宇賀那監督の大変興味深いところです。挑戦し続ける理由を知りたいです。

宇賀那監督:本数を重ねるのは、結局やってみないと分からないことが多いからです。初めての経験を重ねて、ちゃんと知識や技量を蓄積していくっていうのは自分への課題として一つあります。とはいえ同じやり方を続けていく気はないんです。来年からは全く違うスタイルに挑戦していきます。

こだわったのは、主人公が体験した物事と

その姿を淡々と映すこと

― 正直、「よくこんな難しいテーマに挑まれたな」というのが率直な感想です。主観で描くのが難しい、出口のないテーマですよね。お二人も作品へのコメントで「乱暴に“被害者遺族” という一つの言葉で括りたくない」「綺麗事ではないし、終わりが見えているわけでもない」と述べられていましたし、その中で物語の主眼をどこに置こうとか、これはやらないようにしようとか、作品の軸をどのように決められたのでしょうか。

宇賀那監督:大枠は僕が決めて、脚本家の木村暉くんが取材したり文献を読んだりして物語を描いていきました。僕が決めた中で一番大きいことは、明犯人はこういう家庭環境にいたとかそういう理由の部分に重きを置くのではなく、あくまで主人公の松村大地が体験した物事と、体験している大地をただ淡々と映すということです。犯人も出てこないですし。

宇賀那監督:大枠は僕が決めて、脚本家の木村暉くんが取材したり文献を読んだりして物語を描いていきました。僕が決めた中で一番大きいことは、明犯人はこういう家庭環境にいたとかそういう理由の部分に重きを置くのではなく、あくまで主人公の松村大地が体験した物事と、体験している大地をただ淡々と映すということです。犯人も出てこないですし。

― テーマの重さもさることながら、ここまで客観的に描くことに徹するのも難しい挑戦だったと思うんです。あきらかな悪者を作って主人公が復讐心を燃やすとか、熱血刑事を登場させるとか、もう少しエンタテインメントに振ることもできたと思うし、そのほうが脚本としては描きやすかったんじゃないかなとも思います。

宇賀那監督:そうかもしれないですが、脚本家の木村くんには「理由を全部排除してくれ」と徹底的に言い続けました。『異物』でも描いた不条理に繋がるんですけど、あくまで大地の体感にしたかったんです。急に物事がやってきて、過ぎ去っていく。ただその中で生きていくことにしたかった。木村くんは脚本家だから前後関係はきちんと描こうとしてくれるんですが、「大丈夫。芝居で伝わるから。ここは要らない、ここも」ってどんどん削る作業をしていました。

安部:重いテーマで、ストーリーを書くだけでも大変で、木村くんが顔を真っ青にして打ち合わせに来るんですよ。ヘロヘロになって「やっとできました……」って出した脚本を、宇賀那さんが「これはカット、これもカット」って(笑)。

宇賀那監督:僕、そういうところはめちゃくちゃドライなんです。編集に関してもバッサリ切っているシーンはいくつもありますね。

生々しい衝撃だけを胸に刻み

15キロの減量で挑んだ大地役

― 家族を奪われた大地は、日常という感覚も自分自身すらも失って、ただ命があるから生きているように見えました。それは、にわかには想像しがたい心情だと思います。監督はその姿をただひたすら映すことに徹されたとおっしゃいましたが、安部さんは大地という人間を演じるにあたって、どんなことを意識されたのでしょうか。

安部:大地として意識したのは、その時どきに感じた一瞬の憤りとか悲しさです。それがどういう方向に向かうのかではなく、その瞬間の鮮度というか、風化することのない、生々しい衝撃だけをしっかり持っておこうと思いました。だから、例えば大地は犯人に復讐するつもりなのかとか、結局自分でもわかっていないんです。それは役を演じていても、映画を観ていても。あとは表面的なことですけど、撮影に向けて体重を15キロくらい落としました。

安部:大地として意識したのは、その時どきに感じた一瞬の憤りとか悲しさです。それがどういう方向に向かうのかではなく、その瞬間の鮮度というか、風化することのない、生々しい衝撃だけをしっかり持っておこうと思いました。だから、例えば大地は犯人に復讐するつもりなのかとか、結局自分でもわかっていないんです。それは役を演じていても、映画を観ていても。あとは表面的なことですけど、撮影に向けて体重を15キロくらい落としました。

宇賀那監督:別人でしたよ、あのときは。

― 別人ですね、大地とは。今日お会いしたら、ちゃんと生気のある方でホっとしました(笑)。

安部:ははは(笑)。表面的な役作りはそんなもので、そのほかに大地を理解するために考えたのは、茫然自失としながらも仕事など最低限の社会生活がある中で、周囲の人たちが普通に主張していることが、大地にとっては“ちょっかい” になるんですよね。周囲で雑談している声も、どこかの取っかかりでイラッとしちゃうとか。それが何のイラッとなのか、そういう自問自答は結構しました。家族を失ってから自分の感情を動かしているものは何かみたいなことですね。

― 一番苦労したシーンはどこですか?

安部:部屋の中をウロウロしながら延々と独り言をつぶやくシーンです。もともとは書いてある文章を読み上げるという設定だったので、そこにリアリティを持たすために、あえて台本も覚えないようにしていたんですけど、カメラテストが終わったあと急に宇賀那さんが「これ見ないで言うほうがいいね」って言い出して、その場で覚えたんです。「これが、“宇賀那”か!」と思いましたよ(笑)。

宇賀那監督:はははは(爆笑)

悪い人を作りたくはなかった

― 大地の職場の人々などはどのように描いていかれたのでしょうか。ささいなシーンから、工場長(田中栄吾)はきっと懐が深い人なんだろうなとか、三浦(松浦祐也)もただ気のいい人なんだろうなとか、大塚(東龍之介)も自分を守ろうとしていたんだろうなとか、さりげなく想像させる描き方が印象的でした。そして、悪い人は基本的に出てこないんですよね。

宇賀那監督:細かいキャラクター造形は、脚本の木村くんが描きましたが、今おっしゃったように悪い人を作りたくはないというのは決めていました。悪い人じゃないけど不器用で、出口が見えない中を多分彼らも何かを背負いながら、苦しいけど苦しくないふりをして生きているっていうのはずっと念頭に置いていました。

宇賀那監督:細かいキャラクター造形は、脚本の木村くんが描きましたが、今おっしゃったように悪い人を作りたくはないというのは決めていました。悪い人じゃないけど不器用で、出口が見えない中を多分彼らも何かを背負いながら、苦しいけど苦しくないふりをして生きているっていうのはずっと念頭に置いていました。

― 俳優さんたちと細かく役の背景などを話したりしたのですか。

宇賀那監督:基本的に芝居を知っている役者さんたちだったので任せてはいましたが、役に関して一番話したのは大塚役の東龍之介くんですね。彼にはキャラクター造形をしたと思います。もっとわかりやすいヤンキーとか、悪いやつにもできたと思うのですが、そうではなくしたんです。そのさじ加減はかなり話し合ったと思います。

― 大塚の中にある鬱屈や危うさが見え隠れする感じ……こういう言い方は不謹慎かもしれないけど、その描き方にはちょっとシビれました。傷ついた過去があって、自分を守らざるを得なくなって、虚勢を張って生きているようにも見えた。嫌悪する人もいるかもしれないけど、観る人によっては彼に同情すると思います。

安部:もちろん、それが良くない行動の言い訳にはならないけど、他人事にしてほしくないなとは思いますね。無口で仕事のヤル気もない人とか、酔いつぶれて倒れている人とか、他人を見て「変なやつだ、気持ち悪いな」って思うこともあると思うけど、もしかしたらその人も、人生が終わるような嫌ことが何かあったのかもしれない。自分とも地続きというか、ありえる話かもしれない……というのは松村大地役としては言いたいですね。きっと大地も、言えるならばそう言いたいんじゃないかと思います。

安部:もちろん、それが良くない行動の言い訳にはならないけど、他人事にしてほしくないなとは思いますね。無口で仕事のヤル気もない人とか、酔いつぶれて倒れている人とか、他人を見て「変なやつだ、気持ち悪いな」って思うこともあると思うけど、もしかしたらその人も、人生が終わるような嫌ことが何かあったのかもしれない。自分とも地続きというか、ありえる話かもしれない……というのは松村大地役としては言いたいですね。きっと大地も、言えるならばそう言いたいんじゃないかと思います。

― そういう思いやりを少し持てるだけで、負の連鎖は止められるのかもしれませんね……。明らかな悪者は出てこないですが、記者の望月(はぎの一)には結構イラっとしました(笑)。

宇賀那監督:悪意のない悪意。一番タチが悪いですよね。

安部:僕も撮影中は、はぎのさんまで嫌いでしたもん(笑)。みんな、際立ったキャラ立てをしてないけど、存在感がすごくある。うまい人たちと言えばわかりやすいですけど、描き方が良かったと僕もすごく思いますね。

フィクションだからこそ描けるものがある

― 実際に被害者遺族という立場の方が本作をご覧になるかもしれません。

宇賀那監督:もちろん映画はあくまでフィクションですし、こうあるべきということも全くもって提示してはいないけど、歯を食いしばりながら地獄のような日々を必死に生きる登場人物たちの姿が、平穏な日常が過ぎ去ってしまった誰かの一つの拠り所になるとうれしいとは思います。ファンタジーシーンという言葉が適切であるかはわからないけど、だからこそ淡々と見せつつも、非日常的なシーンも多いんです。

宇賀那監督:もちろん映画はあくまでフィクションですし、こうあるべきということも全くもって提示してはいないけど、歯を食いしばりながら地獄のような日々を必死に生きる登場人物たちの姿が、平穏な日常が過ぎ去ってしまった誰かの一つの拠り所になるとうれしいとは思います。ファンタジーシーンという言葉が適切であるかはわからないけど、だからこそ淡々と見せつつも、非日常的なシーンも多いんです。

― 大地があきらかに壊れるシーンはもちろん、あそこまで自失して生きていけるのかなっていうのは、ある意味ちょっと誇張というか、非日常な描き方をしているのかなとは思いました。

宇賀那監督:僕はこの映画を間違いなくフィクションとして描いていて、リアリティを突き詰める映画ではないんですよね。だからこそ、描けるものがあると思っています。

映画に描いたあとの人生を感じさせつつ

明確な答えは渡さない

― 漠然とした質問ですが、大地はどうすれば救われると思いますか。

宇賀那監督:救われるとかはないんじゃないですかね。事実が消え去ることはないけれど、その人生の中で新しい何かを見つけていくんじゃないかな。それが生きる糧なのか、生きるために必要なことなのかわからないけど、もしかしたらめちゃくちゃ些細なことかもしれないし、明確なものじゃなくても、大地自身の中で何かが生まれない限り変わっていかないと思いますね。

宇賀那監督:僕は地続きな映画を描きたいと思っているんです。ラストシーンの先にも現実や未来があることを感じさせる映画というか。『黒い暴動♥』なら、主人公は東京に戻ってまた辛い日々もやり過ごすんだろうなとか、『サラバ静寂』なら、カセットテープは子どもたちに渡されたとか……。

その後の人生をちゃんと感じさせながら、同時に明確な答えを渡したくないとも思います。観た人の余白にそれぞれのキャラクターの人生があっていいと思うし、大地がこうあれば救われるという答えも、観た人の数だけあると思います。それを考えてほしいとまでは思わないですが、感じるところがあればうれしいですね。

手持ちカメラの映像と音作りへのこだわり

― 映像や音作りについても伺いたいのですが、全体的に手持ちカメラで撮影しているんですね。微妙に手ブレを残しているのはわざとですか?

安部:宇賀那さんがこだわって指示していたのは、まさにそれですね。重いですし、カメラマンは嫌がっていました。「早くカットかけてよ!」って(笑)。

宇賀那監督:僕はわりと手持ちカメラの映像が好きなんです。『サラバ静寂』も手持ちのシーンが多いですし。大地の心情の揺れ動きみたいなことは表したかったので、撮影班には最初から「ほぼ手持ちで」って話はしていたんですけどね(笑)。

安部:実はちょっとしたトリックがあって、過去のシーンとファンタジー的なシーンだけは手持ちカメラじゃないんです。でも、現実のシーンが圧倒的に多いので、ほぼ手持ちカメラの映像になっていますね。

安部:実はちょっとしたトリックがあって、過去のシーンとファンタジー的なシーンだけは手持ちカメラじゃないんです。でも、現実のシーンが圧倒的に多いので、ほぼ手持ちカメラの映像になっていますね。

― 音作りについてこだわられた部分はありますか。

宇賀那監督:基本的に僕の作品は5.1chで仕上げるんですけど、本作に関してはいろんなところから音が降ってくるような環境じゃないほうがいいと思って、あえてステレオにしたんです。僕の映画は「音楽が印象的」とよく言われるけど、実は劇中で使用する曲数も、曲のかかる回数もそんなに多くないんです。

今作は音楽のかかる曲数自体は少なくないけど、同じ曲をひたすら反復しています。大地がずっと同じところを反復していることや、空っぽで生きている絶望感を、音数が少ない曲を繰り返しかけることで表せたらと思ったんです。

安部:曲がまた悲しいんですよね。『絶望』っていうタイトルなんじゃないかって思うくらい(笑)。

作品作りを通して高まった互いへの信頼

― 一緒に映画を作られて、あらためて安部さんから見た宇賀那さんはどんな方でしたか。

安部:映画作りにおいては「任せるところは全部任せる、俺がやるものはやる」っていう区切りが明確です。「あとはよろしく」って丸投げしたうえで、宇賀那さんにどう思われるかを気にするのではなく、それぞれのベストを尽くす方向に自然と持っていく。その辺は多分意識してやられていると思います。

宇賀那監督:そうですね。今作では脚本もあえて書かなかったですし、芝居の動きも撮影部が切り取ってくれますから明確に定めないし、カットもあまりかけません。芝居が終わってから15分ぐらいカットかけなかったこともあるくらい。

― えー!? それはどういう意図ですか?

宇賀那監督:何かが生まれるかなというのもあって。特に『渇いた鉢』はそういったものが生まれやすい作品かなと思ったので、わりと役者に投げていました。もちろん違うと思えば言いますけど。

― カットがかからないって、演じる側は相当なプレッシャーじゃないんですか?

安部:いやもう、めちゃくちゃ大変ですよ(笑)。もちろん宇賀那監督の作品に惚れ込んでご一緒したいと思いましたので、ありがたくもありますが。今ではプライベートでもよくお会いしていますが……「変な人だな」って思う瞬間は結構ありますね(笑)。

宇賀那監督:あははは(爆笑)。

― 宇賀那監督から見た安部さんはどんな方ですか?

宇賀那監督:男気があります。頑張っている感を出すのが良くも悪くもヘタだけど、愚痴を言わず、やると決めたことは絶対にやる。飄々としているから最初はそう思われないかもしれないけど、撮影中も自分の背負うべきものをちゃんと意識しているのが垣間見えたし、現場自体は結構タイトで大変ではあったけど、最終的にこの人のためにやりたいと思わせる人ですね。

― わぁ、素敵なお言葉!

安部:いやー、うれしいです(照)。

― お二人が並々ならぬ熱意で作られた本作。ぜひ多くの方に劇場でご覧いただきたいですね! 本日は貴重なお話をありがとうございました。

プロフィール

【宇賀那健一(うがな・けんいち)】

【宇賀那健一(うがな・けんいち)】

神奈川県出身。1984年生まれ。高校のころから俳優活動を始め、舞台『地雷を踏んだらサヨウナラ 魂夢』(2001)、映画『着信アリfinal』(06/麻生学監督)、テレビドラマ『龍馬伝』(10/NHK)などに出演。2008年に映画『発狂』で初監督。長編映画に『黒い暴動♥』(16)、『サラバ静寂』(18)、『魔法少年☆ワイルドバージン』(19)、『転がるビー玉』(20)、2022年は『異物-完全版-』、特集上映「宇賀那健一監督短編集:未知との交流」、『渇いた鉢』が劇場公開。

【安部一希(あべ・かずき)】

【安部一希(あべ・かずき)】

宮城県仙台市出身。1986年生まれ。特技はサッカー、趣味はオカリナ。

主な映画出演作に『幽鬼』(14/岡本英郎監督)、『ブラック・フィルム』(14/荻島達也監督)、『アトラクション4D「戦車ライド」』(16/矢羽田篤史監督)、『夏美のホタル』(16/廣木隆一監督)、『魔法少年☆ワイルドバージン』(19/宇賀那健一監督)などがある。2022年公開の『渇いた鉢』では主演と初めてプロデューサーも務めた。

もろくも強い眼差しに心を締め付けられる問題作

『渇いた鉢』

(2022年/日本/97分/デジタル/スコープ/ステレオ)

【STORY】暗い部屋で独り、パソコンの光に照らされ、浮かび上がる男の姿。

松村大地(安部一希)は無心に検索画面に言葉を打ち込み続けている……。

彼は3年前に、最も愛する家族を見知らぬ狂気によって突然奪われてしまっていた。

幼い娘を手にかけた犯人、いたずらに家族を責め立てて妻を追い詰めたマスコミや野次馬への憎しみ。何よりも 2 人を守れなかった自分に対する抱え切れない自責の念。

時と共に簡単に忘れられ、風化していく事件。 余りにも深い孤独の中、彼が今も生きる理由とは――。

松村大地はまたフラフラと街へ歩み出す。

出演:安部一希、三溝浩二、東龍之介、はぎの一、山本月乃、遠藤隆太、田中栄吾、青島心、贄田愛菜、髙木直子、志田織乃、松浦祐也、新海ひろ子、石原理衣、本山勇賢、竹崎綾華、川崎希、櫻井亜衣、峰秀一、飯田浩次郎、フェルナンデス直行

監督:宇賀那健一

プロデューサー:安部一希 脚本:木村暉

共同プロデューサー・撮影・編集:小美野昌史

撮影:大西恵太 、空井大地 録音・整音・効果:紫藤佑弥

美術:岡田匡未 衣装:小笠原吉恵、中村もやし メイク:くつみ綾音

助監督:福田和弘、伊藤祥、工藤渉

音楽:小野川浩幸 制作:真田和輝、小林和仁、浅田隼也

製作:『渇いた鉢』フィルムパートナーズ 配給:vandalism

◆オススメ記事

- 2022年12月07日更新

トラックバックURL:https://mini-theater.com/2022/12/07/vol-2-3/trackback/