« 2月公開映画 短評 ―New Movies in Theaters―

≪デジタル・リマスター版特集上映≫ミシェル・ルグランとヌーヴェルヴァーグの監督たち— 一大ムーブメントの傑作7本を流麗な音楽とともに »

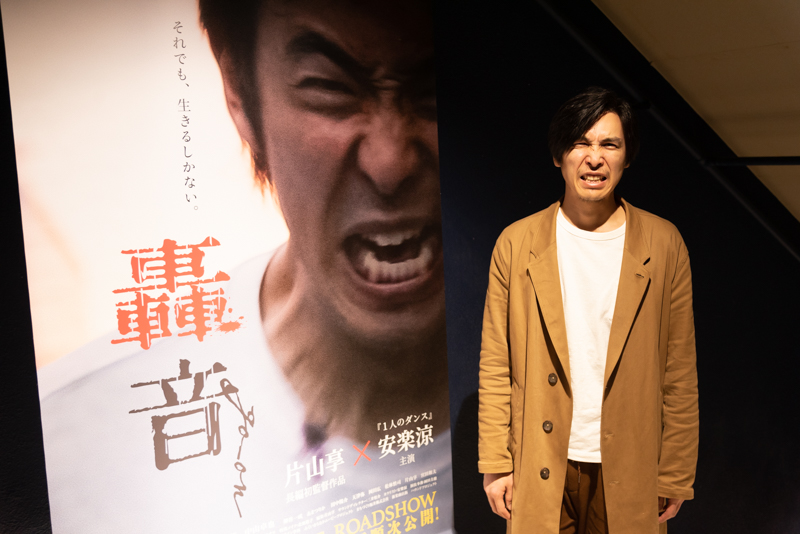

映画監督・片山享インタビュー(後編)— 役者だからこそ、監督として嘘のない現場をつくりたい

- 2020年02月12日更新

“映画監督・片山享”を迎え、前後編に渡りお届けしているインタビュー。後編となる今回は、2020年2月15日(土)より東京の池袋シネマ・ロサにて公開(以降、全国順次公開)の、初の長編映画『轟音』の話題を中心に、作品の舞台となった故郷・福井への思いや、監督業、俳優業への取り組み方などを伺った。

前編インタビュー

【取材:min 撮影:ハルプードル 取材協力:池袋シネマ・ロサ】

『轟音』のテーマは “非ご当地映画”

— 後編のインタビューでは、初長編作品の『轟音』のお話と、監督の故郷であり、作品の舞台となった福井への思いや、片山さんご自身のことついて伺っていきたいと思います。

片山享監督(以下、片山):はい。よろしくお願いします。

— 『轟音』は、「第12回 オホーツク網走フィルムフェスティバル 」で、Extremely cold prize Awardに輝き、「カナザワ映画祭2019」や「はままつ映画祭2019 」でも反響を呼びましたね。はじめから映画祭出品を狙って撮った作品なのでしょうか?

片山:いや、アウトプットも何も決まっていない状態で作り始めたんですよ。初作の『いっちょらい』を撮って、『名操縦士』を撮る前に『1人のダンス』の脚本の話がきて。その辺りから作品を褒めてくださる方も出てきて、少しずつ自信も持ててきたんです。それで、何かやりたいと思って企画したんですが、この作品は、“非ご当地映画” というテーマもあるんです。

|

|

― 非ご当地映画。斬新なテーマです(笑)。その真意とは?

片山:ご当地映画って、その土地の良いところばかりを集めて描くじゃないですか。だからこそ伝わらない部分があると思っていて、僕はその真逆をいってやろうと。『轟音』に描いた閉塞感とか陰鬱さとかは、実際に自分が福井に住んでいたころに感じていたものです。そういうネガティブな要素を描ききることで、その真逆の、そこに見えてくる希望を描けると思ったんです。

― “圧倒的に真逆”に振る、とおっしゃっていた部分ですね。

片山:そう。だからこそ圧倒的に暗い部分を描いて、そのなかで、何気ないことの幸せや、「生きていることが一番すごい」ということが描けるんじゃないかと思って。前編インタビューでもお話しした「思った時にやれ」というテーマをより強く込めたのもこの作品です。誠(安楽涼)が母親に助けを求めた時に助けていれば、その後の悲劇は起こらなかったかもしれない。選択できる時に選択しなかったことで起こる不幸の連鎖なんです。

|

|

― 心のどこかではより正しい選択を分かっていながら、自ら不幸に足を取られてしまう。共感を覚えた部分でもあるんですけど、そこに人間の深い業を感じずにはいられませんでした。そういう複雑さも含めて、片山監督はすごく巧みに人間を描いていらっしゃると思うんです。メインキャスト以外の人物であっても、劇中では明かされないバックグラウンドまで想像させるような、そんな描写に惹かれます。

片山:嬉しいですね。僕の作品に登場する人物は、誰一人ただの記号として描きたくないんですよ。どんな人にも、抱えている思いや理由があってそこに存在しているはずですし。そのうえで、役者の中にあるものを演じるキャラクターにも投影したいと思っているんです。

― 誠と片山さん演じる浮浪者の男が、言葉を交わさずとも心を通わせていくシーンの美しさに震えました。片山さんと安楽さんだからこそ、演じられたんじゃないかと思うんですが、いかがですか?

― 誠と片山さん演じる浮浪者の男が、言葉を交わさずとも心を通わせていくシーンの美しさに震えました。片山さんと安楽さんだからこそ、演じられたんじゃないかと思うんですが、いかがですか?

片山:そうかもしれないですね。安楽との部屋のシーンはほとんどテイクを重ねずに撮っていました。寝ているシーンで、本気で寝てしまったというハプニングはありましたが(笑)。実は、『轟音』の劇場用パンフレットで、僕と安楽が、誠と浮浪者の男としてお互いにどんな感情を持って演じていたのかを対談として語っているので、ぜひ読んでもらえたら嬉しいですね。

― それは、絶対に読みます!

福井の映画文化や技術を発信していけるなら嬉しい

― 『轟音』は、ポスタービジュアルも力強く鮮烈で、とても印象的です。

片山:題字も含め、デザインは広部志行さんという福井在住のデザイナーが手掛けてくださったんですが、僕、この方が大好きなんですよ! 映画を観て、思うままに描いてほしいだけとお願いをして、上がってきたのがこのデザインなんです。

片山:題字も含め、デザインは広部志行さんという福井在住のデザイナーが手掛けてくださったんですが、僕、この方が大好きなんですよ! 映画を観て、思うままに描いてほしいだけとお願いをして、上がってきたのがこのデザインなんです。

― 作品のイメージがぎゅっと凝縮されているようで、非常にインパクトがあります。

片山:広部さんは、作品の演出によってデザインを変えてくださるんです。最初にお願いしたのが『つむぐ』の題字なんですが、文字同士が繋がっているロゴが上がってきて、広部さんが男性なので少し男っぽさを感じたんです。それで「女性が主人公の物語なので、これに女性の優しさを足したらどうなりますか?」って言ったら今のデザインになって。そのやりとり自体がすごくおもしろくかった。『つむぐ』のこの写真(左下)もすごく良いでしょう? これも、坂本義和さんという福井の方が撮ってくださったんです。

― やわらかな雰囲気と、構図がとても素敵です!

片山:福井には良いクリエイターが本当にたくさんいるんです! 僕はこういった福井の方たちの技術をもっともっと外に出したい。地元の方と一緒に何かを作って、僕の作品を通して福井の映画文化や技術を発信していけるなら嬉しいですね。

― かつては、福井がイヤで東京に逃げ出した片山監督が、いまは福井を舞台に地元の方々と交流しながら作品を作られています。それは、映画を撮ることで生まれた心境の変化なのでしょうか? 具体的に変わるきっかけは何だったのですか?

片山:一番大きいのは、両親を東京に呼んだことです。僕が育ったのはすごく田舎で、最寄り駅から10キロくらい離れている伝統産業の盛んな小さな町だったんですが、実家がなくなったことで、福井に行った際は県庁所在地の福井市の中心地のホテルに泊まって、繁華街にも遊びに行くようになったんです。そこ出会った人たちがすごく幸せそうに生きていて。そんな時に出会ったのが、ふくいムービーハッカソンのプロデューサーの宮田耕輔さんだったんです。

|

|

― そうだったんですか!

片山:はい。宮田さんは、福井を盛り上げる活動をいろいろとしていて、すごくかっこいい方なんですが、楽しそうに暮らしているのを見て、最初は「福井で幸せで楽しいはずはない! 」と思って(笑)。そして、ムービーハッカソンで映画を撮ることが決まって、“幸せ”をテーマにしようとも思っていたんですけど、実際に福井の人がどんな風に幸せを感じているのかを、どうしても知りたくなったんです。それである日、急に六本木から宮田さんに電話して「宮田さん、本当に幸せなんですか? 妥協していませんか?」って問いつめて(笑)。

― 突然の電話でそんなことを聞かれたら、宮田さんも驚かれたでしょうね(笑)。

片山:驚いたと思うし、僕があんまりしつこく聞くから「お前、なんなんだよ!」って怒ってきて、最終的に言われたのは「俺は本当に幸せだし、本当に福井を盛り上げたいって思っている。そんなの人ぞれぞれだろ! 」って一喝されて。ああ、本当なんだって思って、「ありがとうございました。ムービーハッカソンの脚本を書きます」って電話切って(笑)。それで、「幸せは場所じゃなく、自分で決めるもんなんだ」っていうテーマで『いっちょらい』を撮ろうと思ったんです。

片山:驚いたと思うし、僕があんまりしつこく聞くから「お前、なんなんだよ!」って怒ってきて、最終的に言われたのは「俺は本当に幸せだし、本当に福井を盛り上げたいって思っている。そんなの人ぞれぞれだろ! 」って一喝されて。ああ、本当なんだって思って、「ありがとうございました。ムービーハッカソンの脚本を書きます」って電話切って(笑)。それで、「幸せは場所じゃなく、自分で決めるもんなんだ」っていうテーマで『いっちょらい』を撮ろうと思ったんです。

― それが後々も片山作品の大きなテーマにもなったわけですから、転機ですよね。実際に映画を撮ることで、福井を見る視点が変わったということはありますか?

片山:視点が変わったわけではないけど、友だちが圧倒的に増えて楽しい場所になりました。『轟音』はキャストが37人中28人が福井の方なんですよ。実際に、福井から逃げて上京したばかりのころは、「東京はやっぱりすごい!」って思っていましたけど、今はそれがなくなりました。福井にもすごい才能を持った人がたくさんいて、撮りたいと思える場所もまだまだたくさんある。ただ、それを作品としてパッケージする人間の数は、東京のほうが多んだと思います。

役者だからこそ、監督として嘘のない現場をつくりたい

― ふくいムービーハッカソンをきっかけに、監督として映画製作を重ねてこられましたが、それ以前から監督業に興味は持っていたんですか? 俳優業をやりながら編集のお仕事はされていたんですよね?

― ふくいムービーハッカソンをきっかけに、監督として映画製作を重ねてこられましたが、それ以前から監督業に興味は持っていたんですか? 俳優業をやりながら編集のお仕事はされていたんですよね?

片山:そうですね。前編インタビューでも言いましたが、編集歴は16年くらいあるんです。23歳くらいの時に、ある自主映画に出たんですけど、編集やる人間がいなくて押し付けられて。それがきっかけで始めたんですけど、それから少しずつ仕事として編集を頼まれるようにもなって。そのころから、監督をやりたいという気持ちはずっとありました。

― 逆に、今まで監督をやらなかったのはなぜですか?

片山:実は、もともとは人に嫌われるのが苦手で、八方美人だったんですよ。監督をやり出したら、「役者がなに監督やってんだよ」ってほかの監督たちから嫌われるんじゃないかと思って、手を出せずにいたんです。でも、役者やっていて35歳も越えると、何となく先も見えてくるわけですよ。役者はやれているけど、やりたいことが凄く出来ているわけでもない。この35年間を、もう一度繰り返すともう70歳になるんだと思って。そんな時に、安楽が先に監督をやり始めたんです。じゃあ、自分もやりたいことだし映画撮ろうって思って。それで、ふくいムービーハッカソンの監督に挙手したんです。

― そうだったんですね。監督を始めて、役者としての意識が変わられた部分はありますか?

片山:監督をするようになって、今までの自分は「監督の正解」に応えようと芝居していたことに気づいたんですよね。でも、監督の立場から見るとそういう役者が嫌いだったんです。全然クリエイティブじゃないって。

片山:監督をするようになって、今までの自分は「監督の正解」に応えようと芝居していたことに気づいたんですよね。でも、監督の立場から見るとそういう役者が嫌いだったんです。全然クリエイティブじゃないって。

僕は、今その場で起こった感情でお芝居をしてほしいんです。だから「監督の正解」を求めようとしてくる役者さんには「いま、僕の正解を求めて芝居していますよね、それは自分の気持ちからしたら嘘ですよね?」って聞くんです。でも、痛いほどわかるんですよ役者の気持ちが。「監督の正解」を求めようとしてしまう気持ちが。それって何が悪いって、妙に監督のほうが偉いみたいな風潮がそうさせてるんですよね。もちろん、作品性とか監督によって考え方も違うと思うけど、僕の現場では上も下もつくりたくはないです。一緒に映画をつくる同士ですから。

― 演じる側も監督も両方経験したからこそ、見えたものだと。

片山:多くの現場で、役者ってカットとカットを違和感なく繋ぐため、カット毎に同じ芝居を求められるんです。僕も以前は「同じ芝居をしないといけない」と思うのが役者として当たり前だと思っていたし、そう教えられてもきました。

でも、監督をすることで気づいたんです。同じ芝居をさせるってこちらのエゴだなって。生きていて全く同じことを2度するなんて無理だし、それをしようとしたら嘘になる。でも、撮影には多少必要だったりするんです。それを役者に求めると「同じ芝居をしよう」という嘘が生まれる。それが嫌なんです。生ではなくなるから。

だから、カット毎でもシーンで芝居を繋げるのは監督の仕事だと思っています。そうなるように、こちらが演出するんです。嘘が一つ生じるだけで、それ以降はずっと嘘になる可能性があるので、それだけは避けたいんです。そういう意味で、同じような流れで監督になった安楽とは、お互いに役者も監督もやるからこそ、理解し合える部分はありますね。

― 役者として現場に入る際に、監督とのかかわり方も変わられましたか?

片山:以前は、嫌われたくないとか、好かれようとして、相手の正解を探したり、分からないことも聞けなかったりしていたわけですよ。でも、自分が嘘のない現場をつくろうとしているのに、これまでと同じだったらダメじゃないですか。だから、たとえ小さなことでも、分からない時はハッキリ聞くようになりました。そしたら……以前よりもずっと信用してもらえるようなった気がします。ほんと、これまでの、僕の長い役者人生は何だったんだろうと思いますよ(笑)。

片山:以前は、嫌われたくないとか、好かれようとして、相手の正解を探したり、分からないことも聞けなかったりしていたわけですよ。でも、自分が嘘のない現場をつくろうとしているのに、これまでと同じだったらダメじゃないですか。だから、たとえ小さなことでも、分からない時はハッキリ聞くようになりました。そしたら……以前よりもずっと信用してもらえるようなった気がします。ほんと、これまでの、僕の長い役者人生は何だったんだろうと思いますよ(笑)。

― ははは(笑)。でも、役者としても素晴らしい気づきだったということですよね。今後、監督としてどんな風に活動していきたいですか?

片山:今一緒に映画を作っているスタッフたちと、もっと作品を作っていきたいですね。安楽もそうですけど、撮影の深谷祐次や、録音の坂元就たちとは、誰かが「さすがに、もういいんじゃね?」って言い出すまでは一緒にやりたいと思っているんです。彼らの才能は本当に素晴らしいし、けっして上から言うわけではなく、僕や安楽の作品が世に出ることで、その才能ももっと広く知ってもらえたらと思います。

― これからのご活躍も、ますます楽しみにしております!

プロフィール

【片山 享/かたやま・りょう】

【片山 享/かたやま・りょう】

1980年福井県鯖江市生まれ。大学卒業後から俳優活動を始める。主にインディーズ、単館系映画にて多く出演を重ね、主演も果たしている。舞台では賞レースを賑わせたトラッシュマスターズに多く客演。安定感のある演技力を武器に着実にメジャー作品にも進出しつつある。これまで監督した短編映画は国内の多数の映画祭で評価され、2019年に公開された『1人のダンス』では脚本を務める。近年の主な出演作は『22年目の告白-私が殺人犯です-』(入江悠監督)、『リングサイド・ストーリー』(武正晴監督)、『DEVOTE』主演(田島基博監督)など。俳優・監督・脚本家として、今後の活躍に期待が高まる。

『轟音』作品&公開情報

『轟音』

『轟音』

(2019年/日本/99分/16:9/ステレオ/DCP)

監督・脚本・編集:片山享

プロデューサー:夏井祐矢、宮田耕輔

撮影・照明:深谷祐次 録音:マツバラカオリ

特殊メイク:北風敬子

サウンドディレクター:三井慎介

カラリスト:安楽涼

出演:安楽涼、太田美恵、大宮将司、岸茉莉、中山卓也、柳谷一成、松林慎司、片山享、宮田和夫 ほか

【ストーリー】ある⽇、誠(安楽涼)の兄が犯罪を犯した。それを苦にした⽗は⾃殺し、誠は⺟親に助けを求めたが、⺟は助けてはくれなかった。誠は家を⾶び出し、⾃分を傷つけてくれるものを探した。そして、⼀⼈の浮浪者(片山享)に出会う。彼との出会いをきっかけに、誠の生と向き合う音が静かに響き始める……。

※2020年2月15日(土)池袋シネマ・ロサほか全国順次公開!

◆関連記事

◆こちらの記事もオススメ

生々しい感情と疾走感がスクリーンにほとばしる異色の青春映画!—『1人のダンス』安楽涼監督インタビュー

- 2020年02月12日更新

トラックバックURL:https://mini-theater.com/2020/02/12/43960/trackback/